Dr. Gerhard Binker, Binker Materialschutz GmbH

Einleitung

Radon ist ein unsichtbares, aber potenziell gesundheitsschädliches Gas, das in Gebäuden durch den Untergrund eindringen kann. Kurzzeitmessungen (meist innerhalb 2-7 Tage, sehr oft nur 5 Tage) werden zunehmend genutzt, um die Radonsituation bei Bauabnahmen oder zur Ersteinschätzung (auch bei z.B. einem Immobilientransfer) zu bewerten. Doch wie zuverlässig sind diese Messungen? Dieser Vortrag beleuchtet die Stärken, Grenzen und praktischen Herausforderungen von Kurzzeitmessungen und gibt Empfehlungen für ihren sinnvollen Einsatz. Er stellt auch eine Übersicht über verschiedenen Methoden für Kurzzeitmessungen dar.

Stärken von Kurzzeitmessungen

- Schnelligkeit: Ergebnisse liegen innerhalb weniger Tage vor, ideal für Bauabnahmen oder Sanierungsprojekte mit engen Zeitplänen (Zwischenmessungen). Bei Verwendung von Messmethoden, die einen hohen Unterdruck während der Radonmessungen nutzen (z.B. mit BlowerDoor) können bereits an einem Tag relevante Messergebnisse vorliegen.

- Kosteneffizienz: Kurzzeitmessungen mit elektronischen Messgeräten: Geringere Kosten dieser Kurzzeitmessungen im Vergleich zu Langzeitmessungen (z.B. über 1 Jahr nach Strahlenschutzgesetz). Langzeitmessungen mit passiven Exposimetern über 1 Jahr (12 Monate) zum Erfassen aller Jahreszeiten-Messbedingungen sind im Vergleich zu aktiv messenden Geräten unschlagbar kostengünstig und „einfach“ zu handhaben. Kurzzeitmessungen: Elektronische Messgeräte müssen insbesondere gegen Diebstahl gesichert werden, wenn z.B. der Neubau noch nicht bezogen ist. Auch Stromausfall / nachträglicher Staubanfall kann Messfehlzeiten verursachen. Elektronische Geräte bieten aber den Vorteil, dass sie Messdaten erheben, die (später)am Computer ausgewertet und archiviert werden können. Sie messen zeitaufgelöst und haben so einen direkten Zeit-/ Messwert-Bezug.

- Flexibilität: Es können einzelne Räume mit Kurzzeitmessungen schnell auf Radonbelastungen untersucht werden oder auch einzelnen Stockwerke oder lufttechnisch abgetrennte Kompartimente.

- Praxisbeispiel: In einem Neubauprojekt konnte durch Radon-Kurzzeitmessungen schnell eine erhöhte Radon-Raumbelastung identifiziert und mittels nachfolgendem Radonsniffing eine Medieneinführung rasch nachgebessert werden.

Grenzen und Herausforderungen

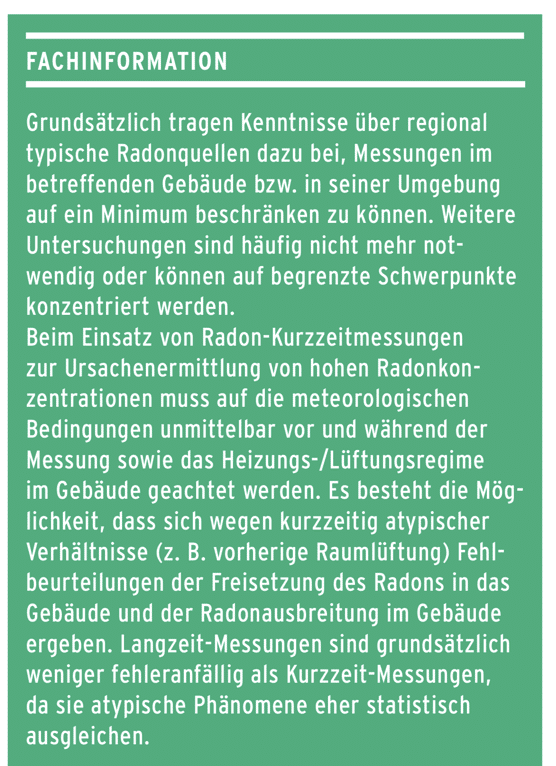

- Schwankungen durch Umweltfaktoren: Wetterbedingungen (z.B. Luftdruck, Temperatur) und Lüftungsverhalten (Neubau bereits bezogen? Übliche Nutzung?) können die Ergebnisse stark beeinflussen.

- Begrenzte Aussagekraft: Kurzzeitmessungen liefern eher nur eine Momentaufnahme und können die langfristige Radonbelastung in einem Neubau nicht verlässlich abbilden.

- Fehlinterpretationen: Ohne fachliche Einordnung können Messergebnisse u.U. zu falschen Schlüssen führen, z.B. ein Gebäude als „Radon-sicher“ einstufen, obwohl z.B. saisonale Schwankungen hohe Radonkonzentrationen verursachen können.

- Praxisbeispiel: In einem Schulgebäude führten Kurzzeitmessungen im Sommer zu niedrigen Radon-Werten, während Langzeitmessungen im Winter vielfach erhöhte Radonkonzentrationen aufzeigten.

Empfehlungen für die Praxis

- Kombination mit Langzeitmessungen: Kurzzeitmessungen sollten als ergänzende Diagnose verwendet werden, nicht als alleiniges Entscheidungskriterium; aber Bauabnahmen zwingen zur Verwendung von Kurzzeitmessungen. Das Strahlenschutzgesetz schreibt 1-Jahresmessungen vor, um Vergleiche mit dem Referenzwert von 300 Bq/m3 ziehen zu können.

- Standardisierte Bedingungen: Messungen unter definierten Bedingungen (z.B. geschlossene Fenster, Wohnungsbelüftungsanlage „aus“, aber: Wetterlage/Witterung nicht beeinflussbar) durchführen, um Verzerrungen zu minimieren.

- Fachliche Begleitung: Ergebnisse sollten stets von Experten (meist Radonfachpersonen) interpretiert werden, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.

- Technologische Innovationen: Moderne Messgeräte, wie kontinuierlich messende Radonmonitore mit Echtzeitdaten/Druckmessungen) können die Zuverlässigkeit erhöhen.

Was sagen Studien?

HESSEN: In einer Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) wurde versucht, die Einflüsse auf die Radonkonzentration zu modellieren. Dabei sind im Wesentlichen die Zusammenhänge zwischen mittlerem Luftwechsel, aktueller Radonkonzentration und Radonquellstärke für den Raum untersucht worden. Ziel der Untersuchung war es, durch Messung der aktuellen Radonkonzentration mittels Kurzzeitmessungen und zusätzlicher gleichzeitiger Bestimmung der Luftaustauschrate auf die zu erwartende Radonexposition zurück zu schließen. In der Arbeit konnte der klare Zusammenhang zwischen Luftaustauschrate und Radonkonzentration aufgezeigt werden, dennoch war es nicht möglich, daraus eine zu erwartende Radonexposition mittels Kurzeitmessung zuverlässig zu ermitteln.

Die messtechnische Unsicherheit ist gering und Konzentrationen von nur 100 Bq/m³ lassen sich in einer Expositionsdauer von einem Monat mit einer Messunsicherheit von 15% bestimmen. Ein großer Einfluss auf das Ergebnis entsteht durch die Umwelteinflüsse und das Nutzungsverhalten. Diese Einflussparameter lassen sich nur durch lange Expositionszeiten herausmitteln.

Fazit: Kurzzeitmessungen sind für die Bewertung der Radonexposition ungeeignet! Für eine sichere Bewertung der Radonexposition sollten Messdauern von 3 bis 6 Monate herangezogen werden.

Quelle: Ingo Fesenbeck, Christian Naber und Christoph Wilhelm: Recherche zum Thema Radon im Zusammenhang mit dem neuen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG), KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft 2017

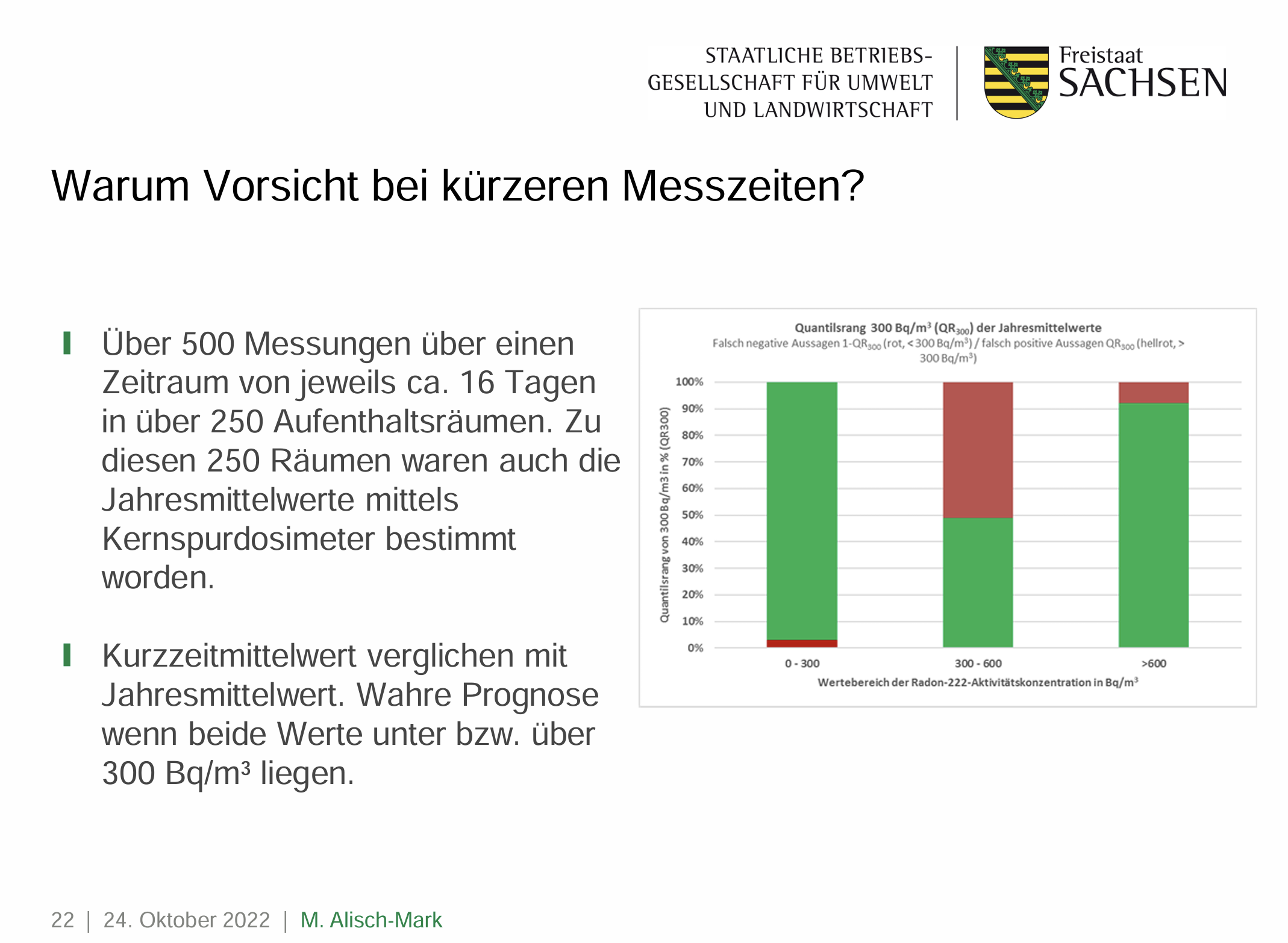

SACHSEN: Über 500 Messungen über einen Zeitraum von jeweils ca. 16 Tagen in über 250 Aufenthaltsräumen. Zu diesen 250 Räumen waren auch die Jahresmittelwerte mittels Kernspurdosimeter bestimmt worden. ❙ Kurzzeitmittelwert verglichen mit Jahresmittelwert. Wahre Prognose wenn beide Werte unter bzw. über 300 Bq/m³ liegen.

Österreich: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Franz Josef Maringer, Leitfaden: Abschätzung des Radon-222-Jahresmittelwerts in Innenräumen aus Kurzzeitmessungen, Wien, 2024, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Der Leitfaden dient zur Abschätzung der mittleren jährlichen Radonaktivitätskonzentration in Innenräumen aus dreiwöchigen Kurzzeitmessungen mittels aktiven Radon-222-Messgeräten unter Berücksichtigung relevanter Einflussparameter. Oder anders: Der Leitfaden soll aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen Kurzzeitmessungen mit aktiven Radonmessgeräten zur Abschätzung der mittleren jährlichen Radonaktivitätskonzentration in Innenräumen herangezogen werden können und welche Einflussfaktoren dabei berücksichtigt werden müssen.

Mit der entwickelten Methode können die wesentlichen Einflüsse auf die Kurzzeitmessungen ‚herausgerechnet‘ und die Abweichungen der Ergebnisse der Kurzzeitmessungen, von den Ergebnissen der Langzeitmessung signifikant verringert werden.

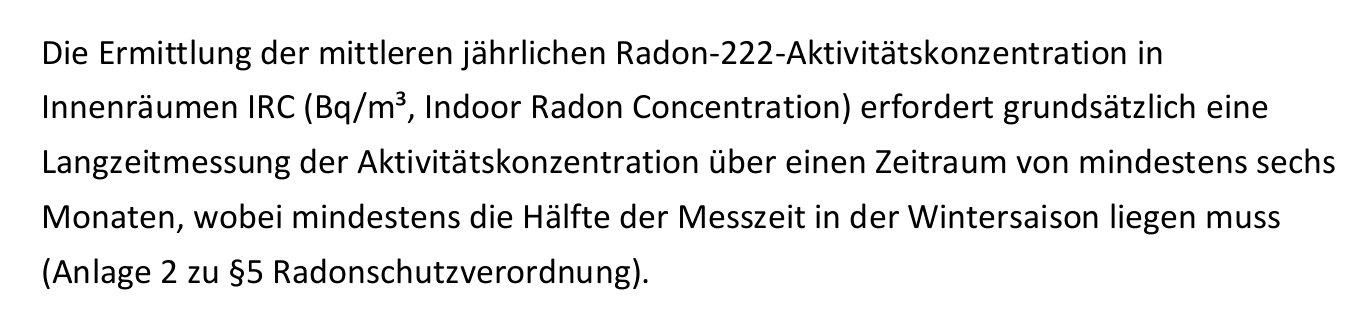

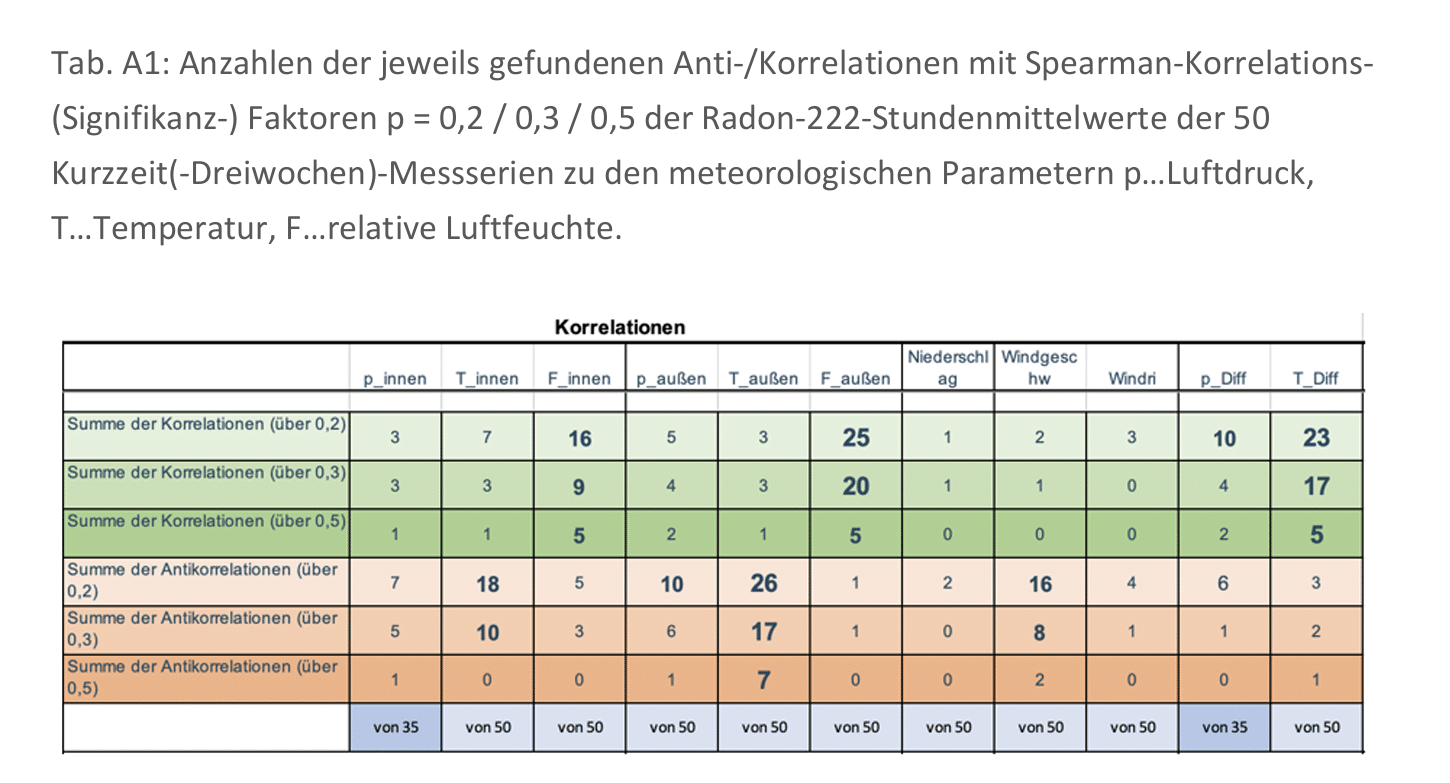

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, den Jahresmittelwert der Radon-222-Aktivitätskonzentration in Innenräumen mittels Kurzzeit-Radonmessungen abzuschätzen. In einem ersten Arbeitsschritt wurden im Zeitraum Oktober 2022 bis Juli 2023 24 Langzeitmessungen (6 Monate) und 50 Kurzzeitmessungen (3 Wochen) in 24 Innenräumen in Privathäusern in vier österreichischen Bundesländern durchgeführt. Gleichzeitig zu den Kurzzeitmessungen wurden meteorologische Parameter (Außen- und Innentemperatur, Luftdruck innen, außen, Luftfeuchte innen, außen, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlagsmenge) miterhoben, um deren Einflüsse auf die gemessenen Radon-222-Aktivitätskonzentrationen zu untersuchen. Ebenso wurden Gebäude- und Nutzungsdaten der untersuchten Innenräume miterhoben. In einem zweiten Schritt wurden die Abhängigkeiten der Radonmesswerte der Kurzzeitmessungen von den miterhobenen Einflussparametern mittels Spearman-Korrelationsanalyse untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Radon-222-Aktivitätskonzentrationen in den 24 untersuchten Innenräumen signifikante Korrelationen mit der Außentemperatur, der Temperaturdifferenz innen-außen, der Luftfeuchte außen und innen, der Windgeschwindigkeit und der Luftdruckdifferenz innen-außen aufweisen. Von den Gebäudedaten zeigten die Faktoren Hanglage, erdberührter Innenraum und das Lüftungsverhalten gering signifikante Korrelationen zur Radon-222-Aktivitätskonzentration. In einem dritten Schritt wurden auf Basis radioökologisch-physikalischer Überlegungen funktionale Zusammenhänge der möglichen Einflussparameter identifiziert, mit denen im Zuge einer Regressionsanalyse (Methode der kleinsten Quadrate / least-square-fit) das Ergebnis der Kurzzeitmessung an die Langzeitmesswerte angepasst werden können. Dabei wurden neun Funktionen mit neun Parametern identifiziert, welche eine signifikante Regression der Abweichung ermöglichen. Damit können die Einflüsse auf die Kurzzeitmessungen ‚herausgerechnet‘ und die Abweichungen der Ergebnisse der Kurzzeitmessungen, von jenen der Langzeitmessung deutlich verringert werden. Mit der entwickelten Methode konnten die Langzeitmittelwerte der Radonaktivitätskonzentration in den untersuchten 24 Innenräumen mit Hilfe der dreiwöchigen Kurzzeitmessungen in einem Vertrauensniveau von 80 % innerhalb des Intervalls ± 30 % angenähert und damit praktikabel abgeschätzt werden. Abschließend wurde aus den Ergebnissen der Untersuchungen ein Leitfaden zusammengestellt, der es ermöglicht, Innenraum-Jahresmittelwerte der Radon-222-Aktivitätskonzentration aus Radon-222-Kurzzeitmessungen abzuschätzen. Zur Validierung und Sicherstellung, dass diese Methode allgemein anwendbar ist und in allen Fällen praktikable Ergebnisse liefert, werden weitere gleichartige Messungen und deren Auswertung empfohlen.

In der Tabelle A1 ist das Ergebnis der Spearman-Korrelationsanalyse der Radon-222 Stundenmittelwerte der 50 Kurzzeitmessungen von den miterhobenen meteorologischen Parametern angegeben. Daraus ist ersichtlich, dass rund 50 % der Kurzzeitmessserien signifikante Korrelationen (Antikorrelationen) mit p > 0,2 zu den Parametern ‚relative Luftfeuchte außen‘, ‚Temperatur außen‘ und ‚Temperaturdifferenz innen-außen‘ aufweisen. Darüber hinaus wurden geringere Anzahlen signifikanter Zusammenhänge für die Parameter ‚Temperatur innen‘, ‚relative Luftfeuchte innen‘, ‚Luftdruck außen‘, ‚Windgeschwindigkeit‘ und ‚Luftdruck-Differenz innen-außen‘ gefunden (Tab. A1).

- Quelle: Maringer, F., Endbericht – Erstellung eines Leitfadens für Kurzzeit- Radonmessungen zur Abschätzung des Radon-222-Jahresmittelwertes: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, V8. Wien, 2024.

Hannes Stadtmann, Josef Maringer Franz, M.D. Akis, Heribert Kaineder, Ein robustes und schnelles Verfahren zur Abschätzung der langzeitlich mittleren Radonkonzentration in einem Gebäude (erweiterte Blower-Door-Methode), in: 30. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz gemeinsam mit dem Österreichischen Verband für Strahlenschutz, 1998.

Im Rahmen des österreichischen Radonsanierungsprojekts ‘SARAH’ wurden verschiedene Methoden zur Radondiagnose von Gebäuden angewandt. Zum raschen Auffinden von Radoneintrittspfaden wurde auch ein ‘Blower-Door’ zur Applikation eines Unterdrucks (-50 Pa) innerhalb der untersuchten Häuser verwendet. Dabei entsprang die Idee, durch Messung der Radonkonzentration der Blower-Door-Abluft einen Hinweis auf die durchschnittliche Radonkonzentration im Gebäude zu erhalten. In dieser Arbeit werden die neue Methode und deren Anwendungsmöglichkeit zur Abschätzung der mittleren Radoneintrittsrate und der langzeitlich mittleren Radonkonzentrationen (‘Jahresmittelwert’) sowie des Sanierungserfolges (Ausmaß der Radonreduktion) eines Gebäudes beschrieben und diskutiert. Der Vorteil der Methode liegt darin, dass innerhalb von etwa drei Stunden Messzeit eine Abschätzung für den Jahresmittelwert der Radonkonzentration eines Gebäudes vorliegt.

Was sagt das dtsch. Radon-Handbuch?

Was sagen die Deutschen DIN-Normen?

Hier: DIN ISO 11665-8:

Um den Jahresmittelwert der Radon-Aktivitätskonzentration im Gebäude näherungsweise zu bestimmen und nicht zu unterschätzen:

- muss mindestens die Hälfte der Messperiode im Winter oder während der Heizperiode liegen

- müssen die Messgeräte für mindestens zwei Monate aufgestellt werden. Die Messungen müssen während eines Zeitraums durchgeführt werden, in dem die Anzahl aufeinanderfolgender Tage, in denen die Räumlichkeiten nicht betreten werden, nicht mehr als 20 % dieses Zeitraumes beträgt. Räumlichkeiten, die für längere Zeit nicht betreten werden, werden ausgeschlossen, da Radon durch die fehlende Belüftung angereichert werden kann.

Fußnote: Zum Vergleich von Messergebnissen mit dem als Jahresmittelwert definierten Zielwert sind Messungen über ein Jahr erforderlich. Messungen über kürzere Zeiträume sollten nur dann erfolgen, wenn mit diesen das Über- bzw. Unterschreiten des Zielwertes bei Berücksichtigung der saisonalen Schwankungen ausreichend sicher prognostiziert werden kann und wenn im Falle der Überschreitung des Zielwertes ein weiterer Verzug von Reduzierungsmaßnahmen nicht zugemutet werden kann.

Kurzzeitmessungen in anderen Ländern (eine Auswahl):

Tschechien:

Die Tschechische Republik gehört mit einer durchschnittlichen volumenmäßigen Radonkonzentration von 140 Bq/m 3 (das entspricht einer gleichgewichtsäquivalenten Radonkonzentration von etwa 60 Bq/m3 ) zu den Ländern mit der weltweit höchsten durchschnittlichen Radonkonzentration.

Ivana Fojtíková vom tschechischen Amt für Strahlenschutz (SÚRAO) bezeichnet die Radonbelastung in Tschechien als „ziemlich hoch“: „Sie ist eine der höchsten in Europa und sogar weltweit. Österreich ist zwar vergleichbar, aber dennoch etwas geringer. Dort liegt der Mittelwert bei 99 Bq/m3 Luft, bei uns bei 118 Bq/m3. In Deutschland ist die Belastung sehr viel niedriger, bei einem Mittelwert von 50 Becquerel. Der Grund liegt in unserem geologischen Unterbau.“ Das heißt, die Gesteine hierzulande enthalten relativ viel Uran. Insgesamt sterben jährlich in Tschechien 5000 Menschen an Lungenkrebs.

Mittels standardisierter Messverfahren und beruhend auf den selben Bewertungskriterien werden in Tschechien seit vielen Jahren durch zahlreiche privatwirtschaftlich tätige Firma routinemäßig Radonmessungen zur Bewertung des Radonrisikos eines Baugrundes durchgeführt. Diese Untersuchungen sind mittlerweile bei allen Neubauten obligatorisch.

Im Jahre 2002 wurden bisherige Vorgaben modifiziert und den Empfehlungen 90/143/Euratom der EU angeglichen. Demnach gilt für Neubauten ein Richtwert von 200 Bq/m3 und für bestehende Gebäude ein Richtwert von 400 Bq/m3.

Froňka, A., Moučka, L.: Blower door method and measurement technology in radon diagnosis, International Congress Series, Bd. 1276, S. 377–378, DOI 10.1016/j.ics.2004.11.140, 2005.

siehe auch übertragen: Radon im Neubau und Bestand: Grundlagen – Prävention – Sanierung, 2024, Thomas Haumann

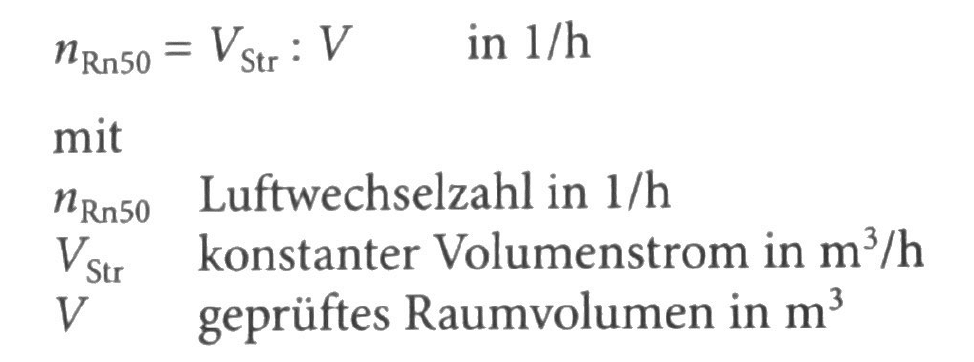

Während eines im Gebäude angelegten Unterdrucks (50 Pa) wird ein konstanter Volumenstrom erzeugt, aus dem sich im Zusammenhang mit dem geprüften Raumvolumen die Luftwechselzahl nRn50 bei 50 Pa Unterdruck nach Formel

Aus der gemessenen Radonkonzentration im Unterdruck (Rn5o-Wert) und dem während der Messung wirksamen Luftwechsel errechnet sich die Radon-Eintrittsrate vereinfacht wie folgt:

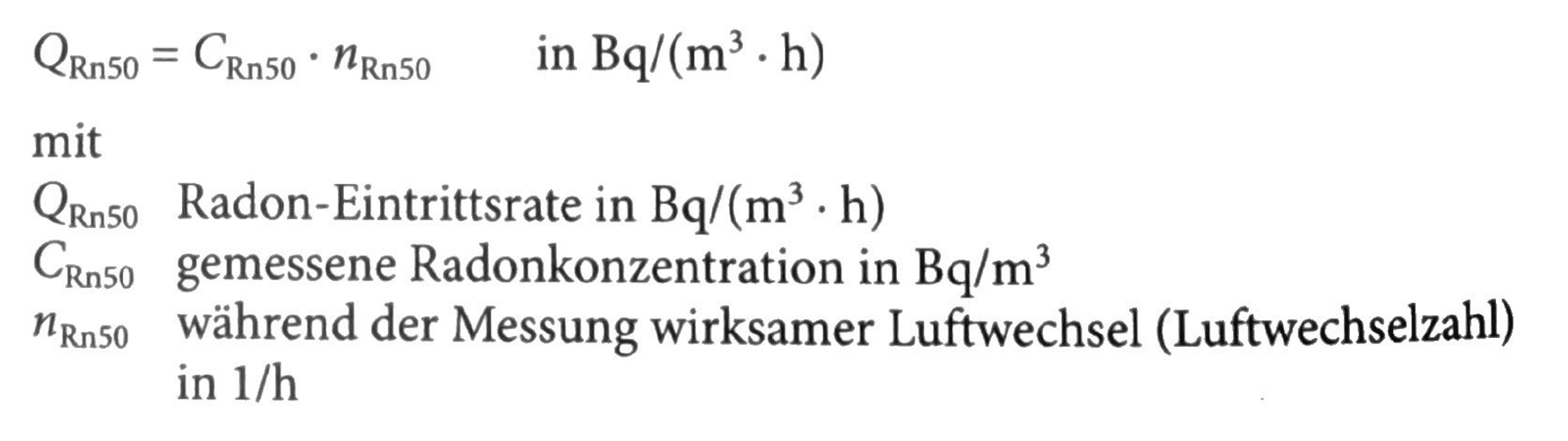

Aus der Radon-Eintrittsrate QRn50 im definierten Unterdruck (50 Pa) kann die konvektive Radon-Eintrittsrate QRn4 während der normalen Gebäudenutzung im Jahresmittel (Unterdruck für ein Einfamilienhaus ca. 4 Pa) wie folgt abgeschätzt werden:

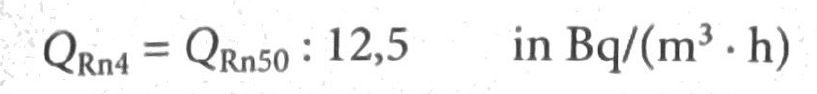

Daraus ergibt sich dann die im Jahresmittel zu erwartende Radonkonzentration CRn4 mithilfe des gemessenen oder zu planenden Luftwechsels n, näherungsweise gemäß folgender Formel

Die nachfolgende Tabelle zeigt in einer Übersicht berechnete bzw. zu erwartende Radonkonzentrationen in der Raumluft bei einer gegebenen (geplanten) Luftwechselrate von 0,5/h für messtechnisch bestimmte Radon-Quellstärken bei 50 Pa Unterdruck. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass eine Luftwechselrate von 0,5/h in Neubauten und sanierten Bestandsgebäuden nicht mehr durch manuelle Fensterlüftung, sondern nur mit technischer Unterstützung realisierbar ist. Im Fall einer rein nutzerabhängigen manuellen Fensterlüftung wird in der Praxis meist nur ein Wert von 0,2/h bis 0,3/h erreicht (und dies auch nur bei engagiertem Lüftungsverhalten).

Österreich: ÖNORM S 5280-1:2008

Die Rn-222-Konzentration sollte grundsätzlich über eine integrierende Jahresmessung ermittelt werden. Ist aus praktischen Gründen eine derartige Jahresmessung nicht möglich, muss aus kürzeren Messungen unter definierten Bedingungen ein Jahresmittelwert ermittelt werden.

In allen anderen Fällen gilt der Richtwert als nicht überschritten, wenn einer der nachfolgenden Punkte zutrifft:

a) Das Ergebnis einer langzeitintegrierenden Messung oder der nach der Messdauer gewichtete Mittelwert mehrerer langzeitintegrierenden Messungen mit einer Gesamtmessdauer von mindestens drei Monaten, die, bei üblicher Nutzung des Raumes, mindestens zur Hälfte zwischen 15. Oktober und 15. April durchzuführen sind, liegt mit der einfachen Standardabweichung unter dem Richtwert (<300 Bq/m3).

b) Der Mittelwert aus mindestens vier kurzzeitintegrierenden Messungen bei der üblichen Nutzung des Raumes, wobei die Messungen in Abständen von je einer Woche zwischen 15. Oktober und 15. April durchzuführen sind, liegt mit der einfachen Standardabweichung unter dem Richtwert (<300 Bq/m3). In diesem Fall sind die Messungen sowohl an Wochenenden, als auch an Wochentagen durchzuführen.

c) Der Maximalwert von mindestens zwei kurzzeitintegrierenden Messungen im Abstand von mindestens zwei Wochen liegt mit der einfachen Standardabweichung unter der Hälfte des Richtwertes (<150 Bq/m3). Vor Beginn der Messungen ist der Raum mindestens drei Stunden zu lüften. Während der Messung sind die ins Freie führenden Öffnungen geschlossen zu halten.

d) Das Rn-222-Potential des Gebietes liegt unter dem Richtwert und der Maximalwert von zwei kurzzeitintegrierenden Messungen in Abständen von mindestens zwei Wochen bei üblicher Nutzung des Raumes liegt mit der einfachen Standardabweichung unter der Hälfte des Richtwertes (<150 Bq/m3). In diesem Fall sind die Messungen sowohl an Wochenenden, als auch an Wochentagen durchzuführen.

e) Das Rn-222-Potential des Gebietes liegt über dem Richtwert oder ist nicht bekannt und der Maximalwert von zwei kurzzeitintegrierenden Messungen im Abstand von mindestens zwei Wochen bei üblicher Nutzung des Raumes liegt mit der einfachen Standardabweichung unter einem Viertel des Richtwertes(<75 Bq/m3) . In diesem Fall sind die Messungen sowohl an Wochenenden, als auch an Wochentagen durchzuführen.

Schweiz, BAG

(Ich bin ja auch zertifizierte Radonfachperson der Schweiz)

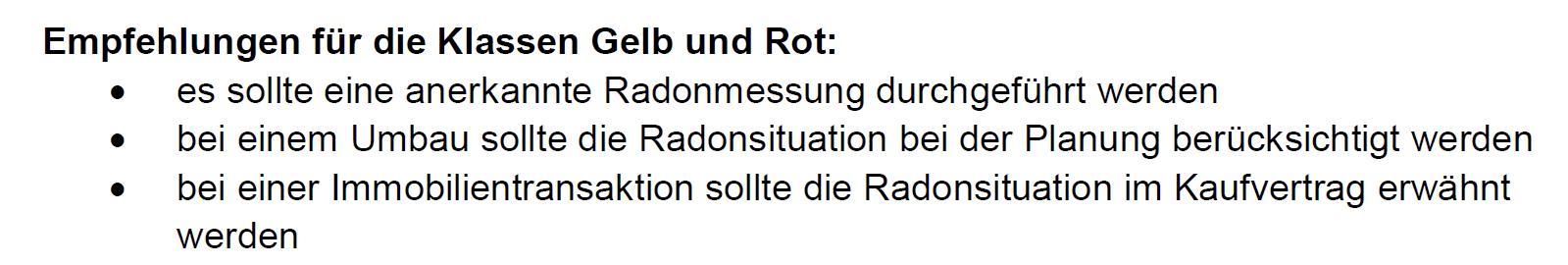

Zweck: Eine Kurzzeitmessung erlaubt es, das Radonpotential und damit die Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung des Referenzwerts von 300 Bq/m3 für ein bestimmtes Gebäude rasch einzuschätzen. Diese Bewertung ermöglicht es, Empfehlungen hinsichtlich dem angemessenen Vorgehen bei einer Immobilientransaktion oder einem anstehenden Umbau und der Dringlichkeit einer anerkannten Radonmessung abzugeben. Das Resultat einer Kurzzeitmessung entspricht nicht einer Abschätzung des Jahresmittelwerts der Radonkonzentration und kann daher in keinem Fall eine anerkannte Radonmessung ersetzten.

Anwendung: Eine Radon-Kurzzeitmessung ist dann sinnvoll, wenn es nicht möglich oder vertretbar ist, eine anerkannte Radonmessung während der Heizperiode abzuwarten (z.B. während einer

Immobilientransaktion). Der/Die Auftraggeber/Auftraggeberin muss darüber informiert werden, dass es sich bei einer Kurzzeitmessung nicht um eine anerkannte Radonmessung handelt.

Messbedingungen: Das Gebäude oder die Wohnung muss in einen Zustand versetzt werden, der den Eintritt von Radon aus dem Boden in das Gebäude begünstigt. Falls die Räume bewohnt werden, muss mit den Bewohnern/Bewohnerinnen abgesprochen werden, das entsprechende Bedingungen herrschen. Alle Fenster und Türen (nach außen) sollten, wenn immer möglich geschlossen sein (evtl. Fenster abdichten). Die Räume müssen in einen leichten Unterdruck versetzt werden, der bspw. mit Hilfe des Küchenabzugs oder allenfalls mit einem provisorisch installierten Ventilator erzeugt werden kann. Die Bewohner/Bewohnerinnen sollten festhalten, wann diese Abzugssysteme in Betrieb waren oder in welchen Zeitspannen die Räume völlig geschlossen waren. Die Druckverhältnisse müssen während der gesamten Messdauer mit einem geeigneten Messgerät überwacht werden, wobei während mindestens 80% der Messdauer im untersten, bewohnten Raum ein Unterdruck von −4 bis −0.5 Pascal herrschen sollte.

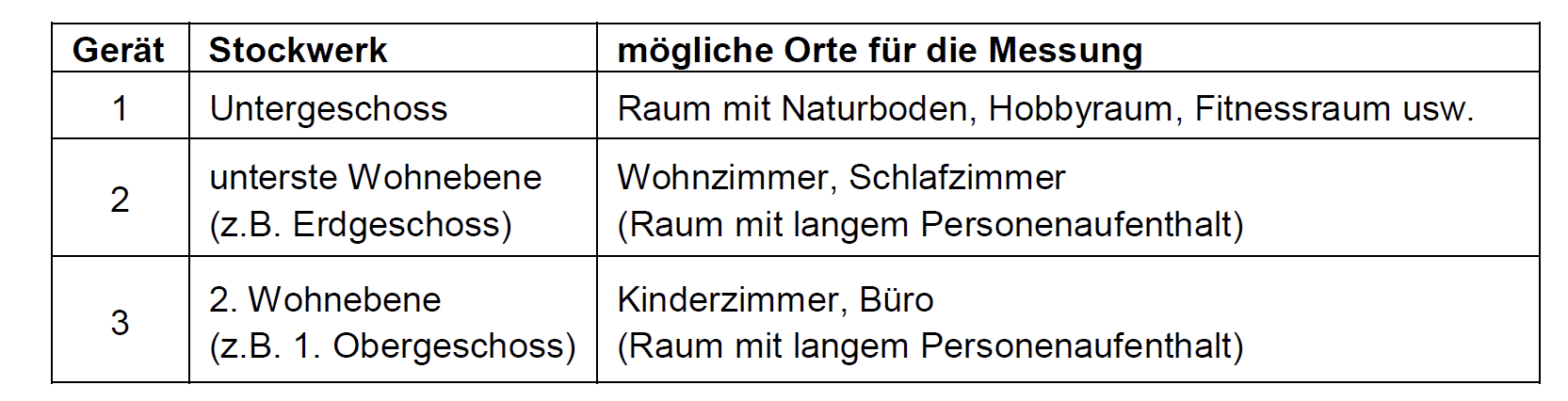

Messgeräte: Es müssen kalibrierte Radonmessgeräte, die eine zeitaufgelöste Messung erlauben und die Daten in einem internen Speicher ablegen, eingesetzt werden. Können die Druckverhältnisse mit dem eingesetzten Gerät nicht direkt überwacht werden, muss ein zusätzliches Gerät zur Überwachung der Druckdifferenz zwischen Innen und Außen verwendet werden. Pro Ebene (Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss) sollte ein Radonmessgerät eingesetzt werden. In der Regel sind drei, mindestens aber zwei Geräte notwendig.

Platzierung der Radonmessgeräte:

Die Messgeräte müssen kontinuierlich während mindestens 5 Tagen (120 Stunden) messen. Bei bewohnten Räumen sollte die Messdauer ein Wochenende oder Zeitspannen größerer Nutzungsänderungen umfassen. Die Messung kann unabhängig von der Jahreszeit durchgeführt werden.

Auswertung der Messresultate:

Die Messreihen zeigen, ob hohe Radonwerte im Gebäude möglich sind, auch wenn der Durchschnittswert gegebenenfalls tief ist und damit, ob eine gewisse Radonbelastung vorhanden ist. Diese Erkenntnisse müssen in die Interpretation der Messergebnisse einfließen.

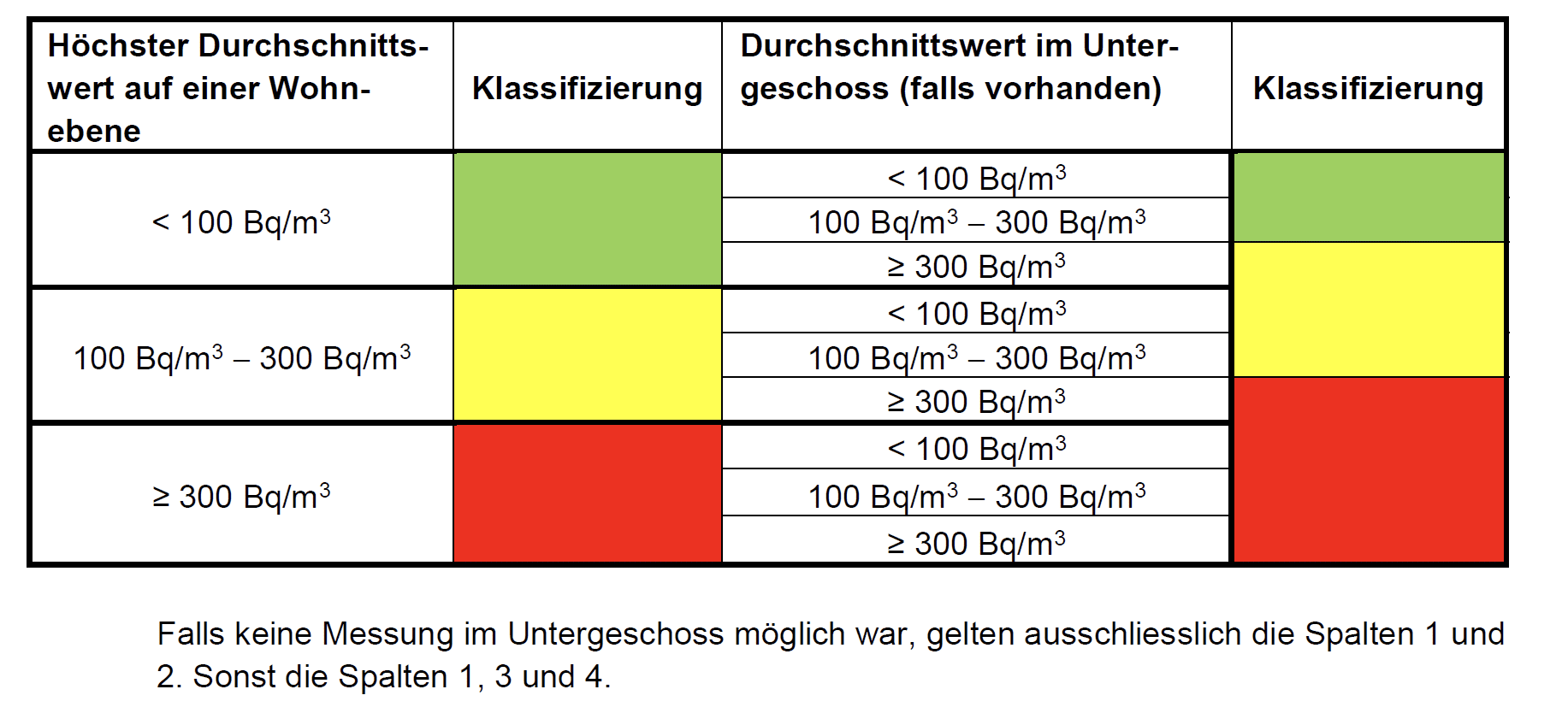

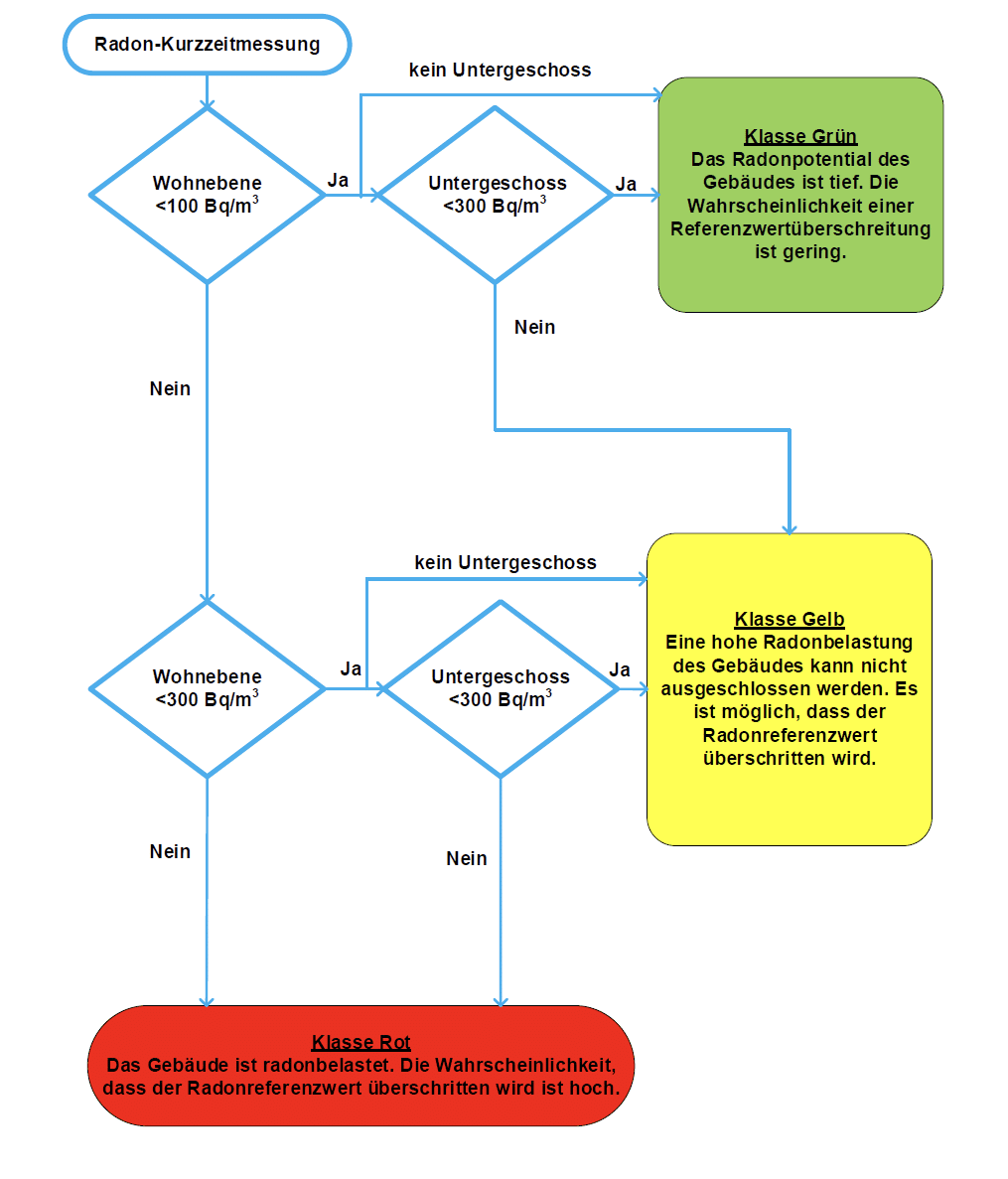

Klassifizierung des Gebäudes aufgrund der Durchschnittswerte:

Aus den Messreihen der Geräte wird der Durchschnittswert pro Standort während der Messdauer berechnet. Aufgrund dieser Durchschnittswerte wird eine Klassifizierung («Grün», «Gelb» oder «Rot») vorgenommen. Die folgende Tabelle zeigt die Einteilung der Klassen

Interpretation der Messresultate:

Auf der Basis der Kurzzeitmessung wird ein Gebäude einer der drei Klassen «Grün», «Gelb» oder «Rot» zugeordnet. In den Messreihen können jedoch einzelne hohe Werte (Messspitzen) auftreten, deshalb sollten die Messpunkte aus einer Integrationszeit von 60 Minuten erzeugt werden. Zeigen solche Messreihen Messspitzen mit Werten >300 Bq/m3, muss die ermittelte Klasse (falls diese nicht «Rot» ist) erhöht werden (Grün → Gelb, Gelb → Rot).

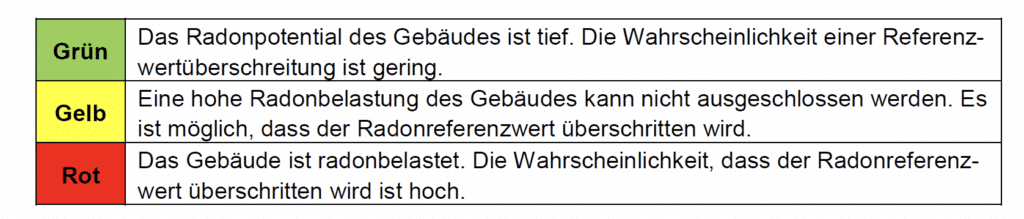

Die resultierende Klasse gibt Auskunft über die mögliche Radonbelastung des Gebäudes und der Dringlichkeit weiterer Maßnahmen. Durch eine Kurzzeitmessung kann jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob der Radonreferenzwert überschritten ist. Die zugeordnete Klasse gibt lediglich einen Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit einer Referenzwertüberschreitung.

Die drei Klassen sind wie folgt zu interpretieren:

Fazit

Kurzzeitmessungen sind ein wertvolles Instrument für eine schnelle Ersteinschätzung der Radonsituation, insbesondere in der Baupraxis bei Neubauten und den Abnahmemessungen. Sie bieten jedoch keine absolute Sicherheit und sollten mit Bedacht eingesetzt und mit Einschränkungen kommuniziert werden. Randbedingungen (Witterung/Klima/Temperatur/Druck etc.) sind besonders einflussreich und müssen dokumentiert werden. Durch die Kombination mit (nachfolgenden) Langzeitmessungen und fachlicher Expertise können sie einen wichtigen Beitrag zum Radon-sicheren Bauen leisten.

Radonschutz durch Dr. Gerhard Binker – Radonfachperson

Dr. Gerhard Binker ist eine vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz und SMUL Sachsen fortgebildete Radonfachperson und eine anerkannte Messstelle vom Bundesamt für Strahlenschutz für Radonmessungen sowie geprüfter Radonsachverständiger vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Schweiz.

Telefon: +49 (0) 9123 9982-0

E-Mail: mail@radonfachperson.org